Les terres rares

Lecture 10 min

John Seaman

Le paradoxe des terres rares chinoises

Les « terres rares » sont quelquefois qualifiées de « pétrole du XXIe siècle », en raison de l’importance qu’elles ont prise dans les industries du numérique et de l’énergie. La Chine, qui les produit en grandes quantités, peut-elle utiliser cette « arme géopolitique » ? John Seaman, chercheur à l’IFRI (Institut français des relations internationales), analyse avec rigueur ce dossier souvent polémique.

La Chine détient un quasi-monopole sur la production des 17 « terres rares », cette famille des métaux rares qui est essentielle dans de nombreuses technologies liées à la et à la révolution numérique. Depuis une dizaine d’années, les pays industrialisés cherchent à empêcher leur partenaire chinois d’abuser de cette situation. Mais paradoxalement, les mesures qu’ils ont prises ont eu tendance à rendre plus difficile l’ouverture de nouvelles mines en dehors du territoire chinois.

Pour expliquer cette situation surprenante, il faut revenir sur la chronologie des événements et comprendre l’étroite interdépendance des phénomènes économiques.

- Acte I : dans les années 1970, la production des terres rares, déjà utiles à certaines filières industrielles mais pas autant qu’aujourd’hui, était surtout assurée aux États-Unis, notamment dans la mine de Mountain Pass en Californie. Dans la dernière décennie du XXe siècle, la montée des préoccupations environnementales en Californie, confortée par une pollution accidentelle intervenue dans la mine, a renforcé les législations et donc augmenté les coûts de production. En 2002, Mountain Pass ferme, à un moment où la demande mondiale part à la hausse.

- Acte II : mettant à profit la richesse du sous-sol et l’absence de contraintes environnementales, des centaines de petits exploitants chinois commencent à produire des terres rares, dans une certaine anarchie et une atmosphère digne du Far West, avec des dégâts environnementaux manifestes. L’approvisionnement est facile, les cours mondiaux sont bas.

- Acte III : à partir de 2006, le pouvoir chinois décide de mettre un peu d’ordre. Il veut garantir l’approvisionnement à long terme de ses propres industries en plein essor. Il veut aussi « monter en gamme » dans les filières des métaux rares et ne pas être un simple producteur de la matière première. Les nouvelles classes moyennes font aussi pression sur l’État pour un développement plus durable, plus attentif à la pollution de l’air, de l’eau et des sols. Le gouvernement cherche alors à mettre en place une demi-douzaine d’entreprises structurées. Il introduit des droits d’exploitation, des contrôles, des taxes et des quotas de production et d’exportation – devenus contraignants à partir de 2010. Le résultat est un envol des prix sur les marchés internationaux.

- Acte IV : les pays industrialisés, le Japon et les États-Unis en tête, s’inquiètent de ce renchérissement et des risques de pénurie pouvant mettre en danger certaines de leurs filières industrielles.Ils reprochent à la Chine de pratiquer à l’export des prix supérieurs aux prix intérieurs et de pousser aux délocalisations en faisant venir les entreprises internationales chez eux plutôt que de favoriser un commerce international ouvert. Une action contre la Chine est engagée à l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce), les mesures pour économiser les terres rares sont encouragées et des projets sont soutenus pour des exploitations minières hors de Chine, en Australie, au Canada, au Kazakhstan, au Vietnam, en Inde. Mountain Pass est même relancé en 2012.

- Acte V : cette pression conduit la Chine à alléger sa politique de taxes et de quotas. Ce faisant, les cours baissent fortement. Cette tendance décourage les investisseurs : pourquoi engager des capitaux dans un secteur qui implique de petites quantités de matières et dont les cours sont volatils ? Si les cours baissent, les investissements, considérables dans le secteur minier, ne sont plus assurés d’être amortis. Le doute s’installe, les projets peinent à démarrer. Mountain Pass, après la faillite de son opérateur Molycorp, est revendu en 2017 à un d’investisseurs internationaux… dont le géant minier chinois Shenghe. Lequel Shenghe investit aussi dans un grand projet minier au Groënland, où les réserves de terres rares sont importantes. Le monde s’aperçoit que les quotas chinois aboutissaient en fait à stimuler la production en dehors de Chine…

La pièce n’est pas terminée. Les réserves sont importantes, le Japon et les États-Unis ont repéré de vastes gisements . Mais la taille du marché reste faible et si d’immenses quantités y sont versées, comme il est naturel dans les exploitations minières, les prix décourageront les producteurs. Au-delà des fantasmes sur l’« arme géopolitique » des terres rares, celles-ci sont sans doute stratégiquement importantes mais pas aussi essentielles que l’a été et l’est encore le pétrole du fait de l’ampleur de sa production et de la taille de son marché.

John Seaman, expert en géopolitique de l’énergie et des ressources naturelles en Asie, a rejoint l’IFRI (Institut français des relations internationales) en 2009. Il est spécialiste des politiques chinoise et japonaise. Il est titulaire d’un master en affaires internationales de Sciences Po - Paris et d’une licence en économie internationale de l’Université de Seattle, aux États-Unis. John Seaman a aussi suivi des études au Beijing Center for China Studies et a été chercheur associé au programme Énergie et Environnement du Canon Institute for Global Studies (CIGS) à Tokyo.

Gaétan Lefebvre

Usage et recyclage des « terres rares »

Les « terres rares » et d’autres métaux stratégiques sont essentiels dans de nombreuses filières de l’énergie et du numérique. Plusieurs incertitudes pèsent encore aujourd’hui sur les évolutions de la production et de l’utilisation de ces éléments. Gaétan Lefebvre, géologue-économiste au Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), examine ici quelques aspects du dossier.

La maîtrise de l’avenir des terres rares relève d’une série de facteurs encore difficiles à appréhender : comment vont évoluer leur prix et leur disponibilité sur les marchés ? Sont-elles substituables dans tous les usages ? Est-il possible de les recycler à grande échelle à des coûts compétitifs ? Est-il raisonnable d’investir dans des installations de recyclage alors que les besoins en terres rares pour les transitions énergétiques et numériques sont encore mal évalués et les technologies fluctuantes ?

Premier facteur d’incertitude : les réserves récupérables. Après des craintes de pénurie mondiale déclenchées momentanément par la Chine en 2010 sur fond de tensions géopolitiques avec son voisin japonais, de nombreuses études et projets ont permis de démontrer que les gisements potentiels en terres rares sont importants et répartis sur toute la planète (y compris les fonds sous-marins), même si la Chine en détient près de la moitié. La notion d’épuisement n’a donc pas de sens réel d'un point de vue purement géologique. Toute « date d’épuisement » calculée dépend d’un niveau de connaissances et de technologies donné. Ces deux paramètres évoluant avec le temps, la date d’épuisement supposée n’est en réalité jamais atteinte. Ainsi, pour le géologue, si l’on met plus de moyens, on trouvera plus de terres rares. Mais pour l’industriel (et le politique), tout dépendra du coût de production, des prix du marché et des besoins de l’industrie.

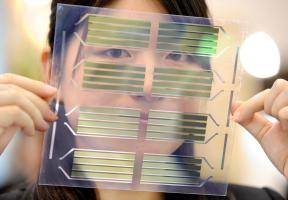

Les usages constituent un autre facteur variable. Un secteur en particulier tire aujourd’hui la demande, celui des aimants permanents. Ils sont utilisés pour élaborer toute une gamme de moteurs électriques dans un grand nombre de domaines d’applications, des plus stratégiques (systèmes de guidage des missiles pour la défense) aux plus courants. Le tambour de votre machine à laver ainsi que le disque dur de votre ordinateur en intègrent.

Les aimants permanents à terres rares ont une telle force d’aimantation réunie dans un petit volume qu’ils n’ont pas vraiment de substitut pour fabriquer des moteurs électriques de petite taille à très haut rendement. Ce paramètre est sensible dans certaines industries, par exemple dans le secteur de l’éolien offshore. Les aimants permanents à terres rares permettent de garantir à ces éoliennes géantes des performances et une fiabilité particulière qui réduit la maintenance, difficile en milieu marin. Dans d’autres usages, des substituts comme les ferrites, les électro-aimants ou des bobines de cuivre peuvent assurer les mêmes fonctions avec des performances comparables, mais sans permettre une miniaturisation équivalente.

L’enjeu de la substitution est donc d’identifier et de différencier les usages incontournables des terres rares de ceux moins essentiels. Un bon exemple est le secteur automobile, où depuis 2010 des constructeurs tentent de n’utiliser d’aimants à terres rares que dans les fonctions où la fiabilité prime (colonne de direction, freinage, etc.) et de les substituer dans les usages non essentiels tels que les fonctions annexes (moteurs électriques commandant les vitres, haut-parleurs, etc).

Le recyclage : le modèle japonais

Autre dimension, les perspectives de recyclage. Le facteur de risques ici est moins technologique qu’économique. Il y a d’abord le défi de mettre en place des systèmes de collecte efficaces dans les différentes filières concernées. Il faut ensuite établir un procédé de traitement adapté à des produits toujours plus complexes (exemple : les déchets d’équipements électriques et électroniques) pour en récupérer les métaux d’intérêt. Enfin, il faut passer du laboratoire à l’industrialisation, nécessitant des investissements lourds et non sans risques, ainsi qu’assurer les débouchés des produits issus du recyclage

À titre d’exemple, une unité de recyclage d’ampoules électriques fluo-compactes en fin de vie avait été mise en place en France en 2012. Mais la taille du « gisement » a été fortement réduite lorsque le marché des ampoules a pris le tournant de l’utilisation massive des LED. Les prix de la récupération des terres rares en bout de chaîne devenant supérieurs à ceux des concentrés disponibles sur le marché, l’unité de recyclage a dû fermer au bout de quelques années.

Un modèle inspirant en termes de recyclage des terres rares est celui du Japon. Dès 2006, les producteurs nippons d’aimants permanents, aidés du gouvernement, ont mis en place des systèmes proches de celui de « consignes », assurant le retour des produits en fin de vie (véhicules, climatiseurs, etc.). Ce sont ainsi les constructeurs eux-mêmes (Hitachi, Mitsubishi, Honda) qui ont développé la recherche sur les procédés et assuré en grande partie le financement et l’émergence d’une importante source secondaire de terres rares.

En France, plusieurs projets de recherche sur le recyclage des terres rares ont été lancés, dont Extrade, mené au BRGM pour développer un pilote de séparation métallurgique pour l’extraction des terres rares des déchets d’équipements électriques et électroniques. Le défi du procédé étant désormais relevé, reste ceux de l’industrialisation et des débouchés.

Après un double cursus d’ingénieur de l’École Nationale Supérieure de Géologie de Nancy et d’économie des ressources naturelles à la Toulouse School of Economics, Gaétan Lefebvre réalise au BRGM depuis 2014 des activités de veille économique et d’intelligence minérale sur les marchés de nombreux métaux. Il a notamment participé au Panorama du Marché des Terres Rares publié en 2015.