Le traitement des déchets radioactifs

Lecture 10 min

Les déchets radioactifs sont des matières qui ne sont plus utilisables par les filières industrielles nucléaires et qui doivent donc faire l’objet d’une gestion particulière. Celle-ci doit tenir compte de deux critères : leur intensité radioactive et leur durée de vie, période pendant laquelle ils restent radioactifs. Certains déchets peuvent rester dangereux pendant des milliers, voire des centaines de milliers d’années.

© Cigéo est un projet de centre de stockage des déchets radioactifs. Situé dans l'est de la France, il sera construit à 500 m sous terre dans une couche argileuse capable de contenir la radioactivité. AFP PHOTO / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN

Plusieurs secteurs sont concernés

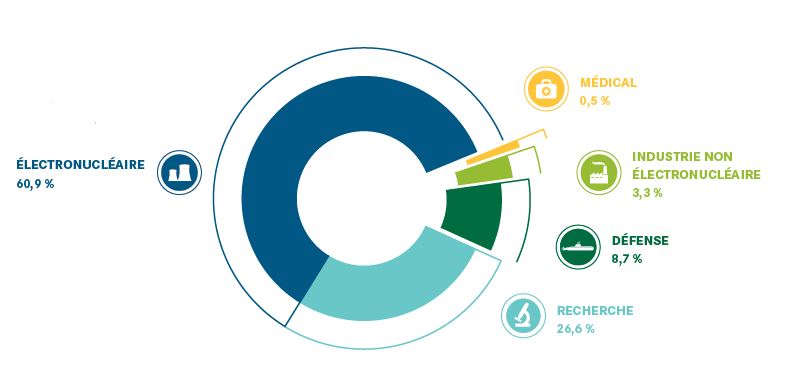

Contrairement à une idée reçue, les déchets ne sont pas tous issus de l’industrie électronucléaire mais proviennent aussi de trois autres secteurs : la défense nationale, la recherche et la médecine. En France, les déchets issus de la production d’ représentent 61 % contre 39 % pour les autres secteurs.

Répartition par secteur économique du volume de déchets déjà stockés à fin 2021 en France.

Les différents types de déchets

Il existe cinq types de déchets radioactifs classés selon deux critères : leur intensité radioactive et leur durée de vie, période pendant laquelle ils restent radioactifs1.

- Les déchets de très faible activité (TFA) sont issus de la maintenance et du démantèlement des installations nucléaires (terres, gravats, ferrailles…). Avec un niveau de comparable à la (moins de 100 becquerels par gramme), ils sont considérés dans certains pays comme des déchets conventionnels. En France, ils représentent 27 % du volume des déchets, mais moins de 0,01 % de la radioactivité totale. Depuis 2003, ces déchets sont stockés au Centre industriel de regroupement, d’entreposage et de stockage (Cires), dans le département de l’Aube.

- Les déchets de faible et moyenne activité à vie courte (FMA/VC), c’est-à-dire une période inférieure à 31 ans. Ils sont principalement liés à l’exploitation des centrales nucléaires. Leur niveau de radioactivité se situe entre quelques centaines et un million de becquerels par gramme. En France, ils représentent la plus grande partie du volume total (63 %) mais seulement 0,02 % de la radioactivité. Ils sont compactés, déposés dans des conteneurs en métal, et stockés en surface. Depuis 1969, il existe en France deux centres dédiés aux déchets de cette catégorie : le Centre de stockage de la Manche (CSM) et le Centre de stockage de l’Aube (CSA).

- Les déchets de faible activité à vie longue (FA-VL) sont principalement issus des premières centrales nucléaires (graphite/gaz), aujourd’hui en cours de démantèlement. Ils regroupent aussi des déchets contenant du . Ils représentent 7 % du volume des déchets et 0,01 % de la radioactivité.

- Les déchets de moyenne activité à vie longue (MA/VL) sont issus des composants ayant séjourné dans les réacteurs nucléaires. Leur niveau de radioactivité se situe entre 1 million et 1 milliard de becquerels par gramme. Ils représentent 3 % du volume des déchets et 4 % de la radioactivité.

- Les déchets de haute activité à vie longue (HA/VL) isolés dans une matrice de verre sont issus du traitement des combustibles utilisés dans les centrales nucléaires. Leur volume est faible : en France, tous ces déchets produits depuis le début de l’industrie, tiendraient dans un cube de 13 mètres d’arête. Mais ils concentrent 96 % de la radioactivité. Leur niveau de radioactivité est de plusieurs milliards de becquerels par gramme.

Répartition des volumes et niveaux de radioactivité en France (chiffres à fin 2016)

Le conditionnement et le stockage

- Les deux premières catégories de déchets ne posent pas de problème.

- Les déchets de faible activité à vie longue ne présentent pas de difficultés techniques de conditionnement mais soulèvent la difficile question du temps long : comment assurer leur contrôle sur des milliers d’années ? Ils sont pour l’instant entreposés sur les sites nucléaires, notamment à Marcoule (France).

- Les deux dernières catégories (moyenne et haute activité à vie longue – HAVL et MAVL) nécessitent des modalités de gestion adaptées à leur dangerosité et à leur durée de vie. Les déchets de haute activité sont vitrifiés, c’est-à-dire emprisonnés dans une pâte de verre solidifiée, qui garantit un confinement durable. Placés dans des conteneurs en acier, les colis ainsi obtenus sont, en France, stockés au centre de retraitement de la Hague, dans des caveaux ventilés. Ils ne dégagent pas de radioactivité mais sont étroitement surveillés. On parle alors d’entreposage. Les déchets de moyenne activité sont soit compactés soit conditionnés dans différents types de matrices (ciment, ) et actuellement entreposés.

L’option de référence pour la gestion de ces déchets HAVL et MAVL consiste à les stocker en grande profondeur (environ 500 m) dans un milieu géologique stable capable de les isoler durablement (au moins un million d’années) de l’homme et de l’environnement. Cette solution est retenue par la très grande majorité des pays disposant de centrales nucléaires.

Ces questions font, dans tous les pays, l’objet de législations nationales. En France, un établissement public indépendant, l’ , a vocation à mettre en œuvre des solutions de gestion pour l’ensemble des déchets radioactifs produits sur le territoire national. Elle a déposé en janvier 2023 un dossier d’autorisation de construction pour le stockage géologique Cigéo qui serait implanté dans l’est de la France, à la limite des départements de la Meuse et de la Haute-Marne. La couche géologique sélectionnée est une couche argileuse située dans le Bassin parisien, une zone géologique d’une grande stabilité.