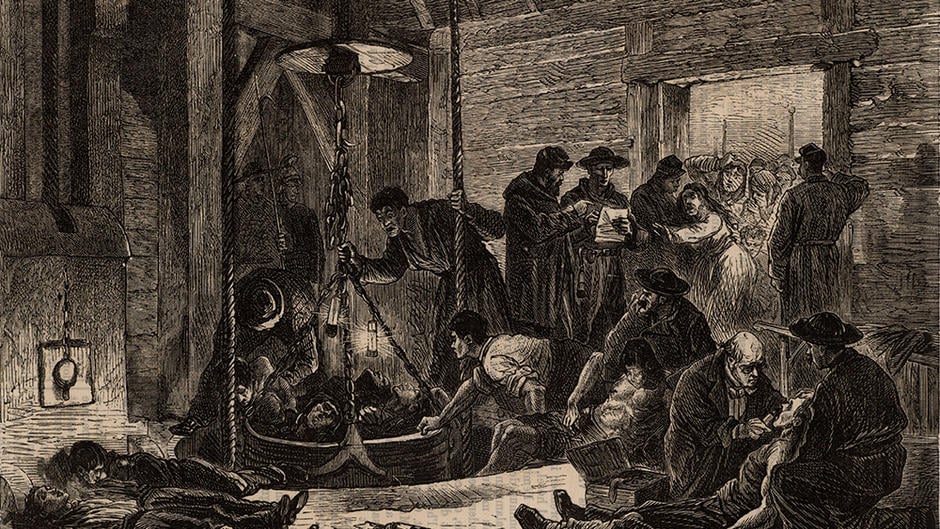

1. Une très longue histoire

Entamée dès la fin du XVIIe siècle en Europe, l'exploitation du charbon est à la base de la Révolution industrielle du XIXe siècle. Elle marque profondément l'histoire sociale des pays et les "coups de grisou" rythment tragiquement la vie des mineurs et de leurs familles. La mine de Jabin (image), dans le bassin de la Loire, en France, connaît deux catastrophes successives : en 1871 (70 morts) et en 1876 (186 morts). Aujourd’hui encore, les accidents de mines souterraines font chaque année des centaines de victimes.

2. La première source pour l'électricité

Aujourd’hui, le charbon reste très utilisé, notamment pour produire de l’ dans de grandes centrales thermiques. Sa combustion permet de produire de la vapeur d’eau qui fait tourner des turbines. Avec une part de près de 40 %, il est la première source d’électricité mondiale, devant le gaz. Si certains pays, comme la France et la Grande-Bretagne, ont fermé leurs dernières mines, d'autres continuent de le produire et de l'utiliser, tels la Chine, les États-Unis, l'Inde, l'Australie, la Pologne ou l'Allemagne. Sur la photo, une centrale à Carling, en Lorraine. Sur la photo, la centrale de Yangzhou (province chinoise du Jiangsu), avec ses quatre tours de refroidissement avec leurs panaches de vapeur d’eau.

3. Le charbon, source majeure d’émissions de CO2

Très riche en carbone, le charbon est broyé et brûlé à 1 200 °C. Il se combine alors à l’oxygène et émet du CO2, un des principaux gaz à responsables du . Fin 2021, la production d’électricité par le charbon était la plus grande source d'émissions de carbone au monde, selon l'Agence internationale de l'énergie. Une centrale à charbon émet plus de deux fois plus de CO2 qu’une centrale à gaz. Sur l’image, la cheminée de la centrale à charbon Onyx Power à Rotterdam (Pays-Bas).

4. Le charbon, source de pollution de l'air

Les centrales thermiques et l'utilisation du charbon dans l'industrie, notamment là où les usines sont vétustes, provoquent une pollution de l’air par des particules fines, dangereuses pour la santé. A Pékin (photo), les habitants sont parfois obligés de porter des masques. Outre la préoccupation du CO2, la nécessité d'améliorer la qualité de l’air pousse les autorités chinoises à moderniser leurs centrales ou à trouver des sources d'énergie alternatives.

5. De forts impacts environnementaux

L’extraction du charbon , que ce soit dans des mines souterraines ou à ciel ouvert, implique un bouleversement de l’environnement dans les « pays miniers ». Très utilisée aujourd’hui, l’exploitation à ciel ouvert est moins coûteuse et les conditions de travail en principe moins risquées. Mais les sites sont défigurés et l'atmosphère locale souvent polluée par les poussières. Sur la photo, la mine de Hunter Valley, dans l'Etat de New South Wales, en Australie.

6. L'exploitation à ciel ouvert

Les mines à ciel ouvert sont organisées en terrasses, un peu comme un stade avec ses gradins. Après avoir enlevé la couche de terrain située au-dessus de la première , on commence à en extraire le charbon. Quand elle est épuisée, on creuse jusqu'à la couche suivante. Sur la photo, la mine de Morwell, dans l'Etat de Victoria, en Australie, en est à son quatrième niveau d'excavation.

7. Une machinerie impressionnante

Le minerai est récolté avec des excavatrices géantes. Certaines dépassent 200 mètres de long et ont la hauteur d'un building de plus de trente étages. Leurs godets peuvent contenir jusqu'à 300 tonnes de roches.

8. La méthode des "chambres et piliers"

L'exploitation du charbon est très souvent souterraine. Des puits verticaux sont creusés pour atteindre les gisements. Dans chaque , on laisse de larges piliers régulièrement espacés afin de soutenir le plafond. Les puits sont reliés à un réseau de vastes galeries (10 à 20 mètres carrés de section) qui peuvent s’étendre sur plusieurs dizaines de kilomètres.

9. La méthode de "longue taille"

Selon une autre technique, la haveuse , une sorte de rabot géant, perce la veine de charbon en avançant progressivement et récupère le minerai au fur et à mesure, laissant le plafond s'effondrer après son passage. C'est le foudroyage. Mais la technique peut fragiliser le sous-sol et produire des perturbations en surface.

10. La Chine, premier producteur et consommateur

La Chine consomme autant de charbon que tous les autres pays du monde réunis. Même si elle est aussi championne dans le développement des , le pays a de tels besoins énergétiques pour assurer sa croissance toujours forte qu’il ne cesse d’agrandir son parc de centrales à charbon, certes avec des unités plus modernes et efficaces. La Chine doit aussi importer et ses grands ports (ici celui de Lianyungang, dans la province du Jiangsu) accueillent des bateaux venus d'Australie et de Russie. L’Inde et l’Afrique du sud sont aussi de grands consommateurs de charbon.

11. Le recul du charbon américain

Les États-Unis sont le deuxième producteur de charbon dans le monde, devant l'Inde et l'Australie. Mais alors que le charbon américain représentait en 2007 près de 50 % de l'énergie consommée pour produire l'électricité, sa part est tombée en 2022 à 20 %. La raison en est l’émergence de la production de qui a fait bondir la part du gaz naturel dans l’électricité américaine de 20 % à 36 %. Les énergies renouvelables (hydraulique, éolien, solaire) ont beaucoup progressé (24 %). Sur la photo, une mine du Wyoming.

12. La relance du charbon en Allemagne

En privant l’Allemagne du gaz russe, la guerre en Ukraine a eu pour conséquence indirecte d’y relancer l’exploitation du charbon. Celle-ci avait d’ailleurs été maintenue pour pallier la fin programmée du nucléaire. Les centrales allemandes utilisent notamment le , un matériau à mi-chemin entre la tourbe et la . Exploitées à ciel ouvert, les mines de lignite couvrent des centaines d’hectares, obligeant parfois à raser des villages, comme ici à la mine de Garzweiler, dans l’ouest de l’Allemagne. Les militants écologistes se sont rassemblés près des excavateurs géants alors que l’on aperçoit à l’horizon un parc éolien.

Ceci pourrait vous intéresser

Ceci pourrait vous intéresser

Tout voir