Le point sur les biocarburants

Publié le 17.09.2019Lecture 10 min

Laurent Fourage

Les biocarburants, des progrès constants depuis 30 ans

Les carburants issus de la , incorporés dans l’essence et le de sources fossiles, progressent au fil des années. Les biocarburants conventionnels sont une réalité industrielle dans le monde entier. Les biocarburants avancés, issus de déchets forestiers ou agricoles, sont en phase de déploiement et viendront compléter peu à peu la première génération. Le point sur ce secteur avec Jean-Christophe Viguié, Responsable du programme " vers carburants" à l’IFP- Énergies nouvelles.

Biocarburants conventionnels et avancés

Un des grands défis d’aujourd’hui est de décarboner nos modes de transport, sur terre, sur mer et dans l’air, puisque ce secteur représente plus de 20 % des émissions mondiales de CO2. Il faut pour cela mettre en œuvre plusieurs solutions, toutes complémentaires : améliorer les performances des moteurs, développer la mobilité électrique ou hybride, utiliser des carburants alternatifs et notamment des biocarburants produits à partir de la biomasse.

Parmi ces derniers, certains sont dits « conventionnels » (on dit quelquefois de 1ere génération), d’autres sont dits « avancés » (ou 2eme génération). Une perspective de 3eme génération, fondée sur les algues, se profile mais au-delà de 2030. Là aussi il y a complémentarité, et non pas opposition. C’est une combinaison des technologies qui assurera le succès, au plus grand bénéfice du climat de la planète. Donc, dans les biocarburants, ne parlons pas de conflits de générations !

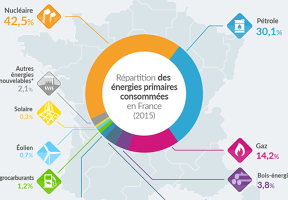

Les biocarburants conventionnels sont une réalité industrielle depuis plus de 30 ans. En 2018, ils représentent 3,8 % de la consommation mondiale d’énergie dans les transports routiers. Ils sont en constante progression même si le rythme est plus modéré depuis 2010. En Europe, dans les réservoirs de nos voitures, il y a 7 à 8 % de biocarburants conventionnels. Ils sont un secteur d’emplois industriels et agricoles notable (25 000 salariés en France). Bref, beaucoup de positif.

Le Brésil et les États-Unis dominent largement le marché du bioéthanol, incorporable à l’essence, produit à partir des sucres (canne, betteraves, maïs…). L’Union européenne a une forte filière du biodiesel, incorporable au gazole, produit à partir des huiles (colza, palme, soja, etc…).

Le déploiement des biocarburants avancés

Dans les années 2000, le débat engagé sur un risque de compétition entre les cultures alimentaires et les cultures pour biocarburants a conduit à accélérer les recherches partout dans le monde pour développer des biocarburants « avancés ». Il s’agit de les produire à partir de déchets de bois, de pailles, ou d’autres résidus. Des technologies qui n’imposent donc pas de convertir des terres agricoles ou de défricher de la forêt primaire.

Où en est-on ? Les technologies sont au point. La plupart des pays y ont travaillé. La France a développé deux programmes, Futurol, procédé de production d’éthanol, et BioTfueL qui aboutira en 2020 à une technologie permettant la fabrication de biogazole et de biokérosène de synthèse. Ces biocarburants avancés permettent de réduire les émissions de gaz à de plus de 85 % par rapport à la référence fossile.

L’enjeu désormais est donc de passer au déploiement de ces technologies à l’échelle industrielle en France et dans le monde. La concurrence mondiale est forte, des projets sont en cours en Europe de l’Est, en Inde, en Chine, au Brésil, en Amérique du Nord... Il faut 4 à 5 ans pour monter un projet industriel. L’Europe, et donc la France, doivent mettre tout en place pour ne pas être ‘’en retard’’. La directive européenne RED-II de décembre 2018 a fixé un objectif de 14 % d’incorporation de biocarburants dont 3,5 % pour les biocarburants avancés à l’horizon 2030. Elle confirme bien que les deux « générations » se complètent et ne s’opposent pas. Une unité de production de biocarburants avancés peut d’ailleurs être intégrée à une unité de production de biocarburants conventionnels voire à une de pétrole. Cela permettra de dégager des synergies et de limiter les investissements qui seront importants.

Les biocarburants dans l’aviation

Il faut maintenant encourager les investisseurs en fixant des règles fiscales et financières stables et incitatives. Contrairement à l’électricité renouvelable ou au biogaz, il n’existe pas de tarif de rachat garanti. Il faut donc qu’une fiscalité favorable vienne compenser le coût de production des biocarburants, qui reste supérieur à celui des carburants fossiles. Ce sera d’ailleurs la condition pour que le biokérosène puisse s’imposer dans le secteur de l’aviation. C’est une question d’actualité brûlante dans le monde : tant que le kérosène n’est pas taxé, aucune compagnie aérienne n’a un intérêt fort à acheter du biokérosène …

Ce déploiement des biocarburants est essentiel pour réduire les émissions de CO2 du transport. Et il a un autre avantage : les filières sont susceptibles de récréer des emplois industriels et agricoles sur les territoires. Aujourd’hui, 60 à 70 % des matières utilisées en France pour la production de bioéthanol sont cultivées et transformées sur le territoire national, il faut qu’il en soit de même pour les biocarburants avancés. Réindustrialisation et action pour le climat marchent, en ce domaine, main dans la main.

Jean-Christophe Viguié est Responsable du programme "Biomasse vers carburants" à l’IFP- Énergies nouvelles, l’organisme public de recherche dans les domaines de l’énergie et des transports.

Jean-Christophe Viguier

Les perspectives d’avenir des algocarburants

Au-delà des biocarburants conventionnels, une nouvelle génération vise à utiliser la biomasse des microalgues. La commercialisation de ces nouveaux carburants pourrait commencer avant la fin de la prochaine décennie. L’analyse de Laurent Fourage, Responsable des programmes de bioconversions du C02 dans la branche -Chimie du groupe Total.

L’utilisation de la biomasse des microalgues fait l’objet de très nombreuses recherches et expérimentations dans le monde entier. Cette matière est même déjà exploitée commercialement pour la production de produits à haute valeur ajoutée, dans la biochimie, les cosmétiques ou l’alimentation, généralement par des start-ups innovantes qui ont trouvé leur marché.

Une longue chaîne de recherches

La transformation en biocarburants - on parle parfois d’algocarburants – est encore en phase de développement. Les volumes à traiter et à produire soulèvent des questions d’une autre échelle en matière de choix technologiques et de rentabilité. De ce fait, ce sont aujourd’hui de grandes sociétés industrielles, notamment les groupes énergétiques, qui conduisent les recherches, appuyés sur tout le tissu académique et universitaire.

Le premier défi est de déterminer les espèces qui produiront le maximum d’huiles transformables en biocarburants. En plus de la recherche des meilleures souches naturelles de microalgues, on peut chercher à modifier génétiquement les souches existantes pour améliorer leur productivité. Cette dernière solution est plus restrictive compte tenu des normes européennes qui n’autorisent pas la culture en milieu ouvert des MGM (Micro-organisme Génétiquement Modifié). Reste alors à poursuivre le « screening » de la , c’est-à-dire passer en revue les centaines de milliers d’espèces d’algues. Nous sommes loin d’avoir tout exploré.

Etape suivante, il faut travailler sur le meilleur procédé possible de culture. Les bioréacteurs, c’est-à-dire les équipements comme ces tubes en verre qu’on a l’habitude de voir, sont aujourd’hui mieux adaptés à la fabrication de produits à haute valeur ajoutée et faibles volumes. Pour les biocarburants, la solution la plus mature actuellement semble toujours être le bassin ouvert (open pond en anglais). Il exige moins d’investissement et répond mieux à la nécessité de produire en grandes quantités. Des installations prototypes (à l’échelle de l’hectare en Europe) sont déjà en place, parallèlement aux recherches en laboratoire.

L’objectif principal des études est d’augmenter la productivité par unité de surface. Il y a de multiples problèmes techniques mais il y a des solutions pour chacun. Parmi les opérations gourmandes en énergie à travailler et optimiser, on trouve notamment la séparation de la biomasse algale du milieu de culture. A noter aussi une étape délicate : l’extraction de l’huile car il faut extraire un produit éminemment hydrophobe d’un milieu qui est hautement hydrophile. Huile et eau ne font pas bon ménage ! Ensuite, pour passer aux biocarburants, on peut utiliser les techniques habituelles utilisées pour la transformation des huiles végétales (colza, huile de palme, etc…).

Notons que les chercheurs travaillent sur une autre approche qui n’est pas fondée sur l’extraction de l’huile, mais l’utilisation directe de la biomasse des algues. C’est la hydrothermale. Après récolte, les algues sont portées à haute température et haute pression. Cela produit une bio-huile qui ressemble au et peut être raffinée. L’intérêt est qu’on peut utiliser des souches qui ne sont pas elles-mêmes productrices d’huiles. La biomasse est utilisée dans son entier. Le procédé reconstitue ce que fait la nature en millions d’années pour produire le pétrole…

Avantages et obstacles

Le recours aux microalgues présente de multiples avantages sur le plan environnemental. Les souches utilisées sont cultivables en eau de mer, donc sans solliciter les ressources en eau douce. Il faut certes de vastes étendues pour installer les bassins mais il n’est pas nécessaire de mobiliser des terres cultivables. Un autre potentiel très intéressant est que la culture de microalgues nécessite du CO2. Il faut environ 2 tonnes de pour produire une tonne de biomasse. Il y a donc là une des voies de valorisation de CO2, qui apportera sa pierre à l’ensemble des actions pour réduire les émissions.

La difficulté, comme dans toutes les filières naissantes, est le coût. On peut estimer que le coût de production du litre de carburant tiré des algues est aujourd’hui entre 5 et 10 euros, notamment parce que limité à une échelle pilote. C’est un niveau non commercialisable actuellement.

Mais les perspectives sont réelles comme en témoignent le grand nombre de recherches engagées dans le monde entier. Les États-Unis sont très actifs, avec une aide substantielle des pouvoirs publics. L’Inde est un acteur bien avancé et la Chine a un gros réseau de laboratoires académiques.

La France aussi a un très bon réseau académique. L’implication de groupes industriels agissant en partenariat, parmi lesquels le groupe Total, devrait permettre de lancer à l’horizon 2025 un projet industriel et commercial pour des biocarburants.

Laurent Fourage est Responsable des programmes de bioconversion du CO2 au sein de la Division Biofuels de la branche Raffinage-Chimie du groupe Total. Il avait auparavant travaillé dans la société Proteus, spécialisée dans la biotechnologie industrielle. Laurent Fourage est diplômé de l’Université de Nantes. Avant de rejoindre Protéus, Laurent Fourage a fait son postdoctorat à Cambridge (MRC-Laboratory of Molecular Biology, UK).